ガーデニング用・家庭菜園用肥料PRODUCTS

自宅で家庭菜園やお花を育てている人なら(または興味のない人でも)、一度は聞いたことのあると思われる「肥料」。

みなさん、肥料についてどれくらいご存知でしょうか?

「よく知らないけど、種を播く時にとりあえず肥料も撒いているよ!」

「ホームセンターに買いに行くとたくさん種類があるけど、どれも結局似たような効果なんじゃないの?」

なんて方が意外と多いのではないでしょうか?

また、最近すっかりおなじみの言葉となった「有機肥料」。

この「有機」という言葉の付いた「有機質肥料」とそうでない「無機質肥料」の違い、気になりませんか?

ここでは、知っているようで聞かれるとうまく説明できない「肥料」について、

使用するメリットや含まれている成分を中心にご紹介していきます!

みなさん、肥料についてどれくらいご存知でしょうか?

「よく知らないけど、種を播く時にとりあえず肥料も撒いているよ!」

「ホームセンターに買いに行くとたくさん種類があるけど、どれも結局似たような効果なんじゃないの?」

なんて方が意外と多いのではないでしょうか?

また、最近すっかりおなじみの言葉となった「有機肥料」。

この「有機」という言葉の付いた「有機質肥料」とそうでない「無機質肥料」の違い、気になりませんか?

ここでは、知っているようで聞かれるとうまく説明できない「肥料」について、

使用するメリットや含まれている成分を中心にご紹介していきます!

目次

▼1.肥料を使うメリット

・そもそも肥料って何?

・肥料を使うとどんな良いことがあるの?

▼2.肥料の成分について

・植物に必要な栄養素とは?

・多量要素と微量要素

・肥料の3要素の働き

・肥料の6要素、硫黄とカルシウムとマグネシウムの働き

▼3.肥料の成分値について

・肥料のパッケージに書いてある数字は何?

▼4.肥料の適正量について

・1回でどれぐらい撒いていいの?

・使用量はきちんと守って!

▼5.有機質肥料と無機質肥料の違いについて

・肥料の分類

・有機化成肥料と化成肥料

・有機質肥料の特徴・役割

・化学肥料の特徴・役割

・有機質肥料を自分で購入するときは

・元肥と追肥

▼6.有機質肥料について

▼1.肥料を使うメリット

・そもそも肥料って何?

・肥料を使うとどんな良いことがあるの?

▼2.肥料の成分について

・植物に必要な栄養素とは?

・多量要素と微量要素

・肥料の3要素の働き

・肥料の6要素、硫黄とカルシウムとマグネシウムの働き

▼3.肥料の成分値について

・肥料のパッケージに書いてある数字は何?

▼4.肥料の適正量について

・1回でどれぐらい撒いていいの?

・使用量はきちんと守って!

▼5.有機質肥料と無機質肥料の違いについて

・肥料の分類

・有機化成肥料と化成肥料

・有機質肥料の特徴・役割

・化学肥料の特徴・役割

・有機質肥料を自分で購入するときは

・元肥と追肥

▼6.有機質肥料について

1.肥料を使うメリットについて

【そもそも肥料って何?】

そもそも肥料が何かを考える前に、昔理科の授業で習った、植物が栄養を摂取する仕組みを思い出してみましょう。

人間や動物が日々の食事から栄養を摂取して成長していくのに対し、植物は光合成を行い自力で炭水化物やたんぱく質などを作って成長していきます。そして植物は自分の体を作るために、根を使って土の中にある必要な栄養を吸収しています。

基本的に、植物が体を作るために必要とする栄養はほとんど決まっていて、栽培を重ねるごとに土の中の栄養素は減ってしまいます。

自然界では枯葉や虫の死骸、動物の排泄物等が腐ることで、土に栄養が補給されて、また植物が育つというサイクルが成り立っています。

しかし、プランターやよく手入れのされたお庭等では、このサイクルは成り立ちません。

そこで、人工的に「土の中で足りなくなってしまった、植物の生長に必要な栄養成分を補給する」必要があります。

この役割を果たすのが肥料なのです。

簡単に言うと、土にとってのサプリメントと思っていただけると、分かりやすいかもしれません。

【肥料を使うとどんな良いことがあるの?】

植物が生長するために必要な成分は、酸素、水素、炭素など空気中にある身近なものも含めて17種類あります。

この17成分をバランスよく摂取することで、病気に強く、立派な植物として生長することができます。

どれか一つでも不足してしまうと、病害虫に弱かったり、大きく育たなかったり、途中で枯れてしまうなんてことになってしまいます。

17成分の内、酸素は呼吸で、炭素は二酸化炭素として光合成で空気中から取り込めますし、水素は水さえあれば根から吸収できますので補給の心配がいらないのですが、そのほかの成分は土の中にあるものを根から吸収しているため、キチンと補給してあげなければ何回も栽培していくうちに足りなくなってしまいます。

肥料を使うメリットは、この足りなくなってしまう元素を「簡単に補給することができ、手軽に野菜や植物が育つ環境に整えられる」ことです。

2. 肥料の成分について

【植物に必要な栄養素とは?】

野菜を含め、植物が生長するために必要な栄養素が何か、ご存知ですか?

植物が生長するためには、「酸素」、「水素」、「炭素」、「窒素」、「りん酸」、「カリウム」、「カルシウム」、「マグネシウム」、

「硫黄」、「マンガン」、「ほう素」、「鉄」、「銅」、「亜鉛」、「塩素」、「モリブデン」、「ニッケル」の17種類が必要です。

【多量要素と微量要素】

17ある栄養素の中でも、特に植物が多量に必要とし、しかも不足しやすいものを多量要素といいます。

多量要素のなかでも「窒素」、「りん酸」、「カリウム」を「肥料の3要素」といい、これに「硫黄」、「カルシウム」、「マグネシウム」をプラスしたものを「肥料の6要素」と言います。

残りの「マンガン」、「ほう素」、「鉄」、「銅」、「亜鉛」、「塩素」、「モリブデン」、「ニッケル」はそれほど多くの量を必要としないので、微量要素と呼ばれています。肥料としてより、活力剤として売られていることが多いようです。

多量要素が足りないと植物の元気な生長は厳しいのですが、微量要素が足りなくても植物がうまく育たなかったり、病害虫に弱くなったりしてしまいます。

【肥料の3要素の働き】

さて、先程少し紹介した肥料の3要素。これを読んでくださっている方の中には、「実肥」、「葉肥」、「根肥」という言葉の方が聞きなれているという方もいらっしゃるかもしれません。まずは「実肥」、「葉肥」、「根肥」について説明させて頂きます。

- 実肥(花肥)

りん酸は、実や花の付きに大きく関係することから、実肥・花肥とも呼ばれています。

また、実や花の他に、根の生育にも大きく関わっています。

不足してしまうと、花数が減ったり実の質が落ちてしまいます。

トマトやナスなど、実を食べる野菜を育てるときに、不足しないように注意してほしい要素です。

また、実や花の他に、根の生育にも大きく関わっています。

不足してしまうと、花数が減ったり実の質が落ちてしまいます。

トマトやナスなど、実を食べる野菜を育てるときに、不足しないように注意してほしい要素です。

- 葉肥

窒素は養分の吸収や光合成を促進させるため、植物を大きく生長させるのに欠かせない要素です。

なかでも葉や茎の生長に関わることから葉肥と呼ばれています。

大きく生長させるために欠かせない要素ではあるものの、与えすぎてしまうと茎や葉が細く間延びしたようになり、病害虫にも弱くなってしまうので注意が必要です。

窒素は空気中に含まれる最も多い成分ですが、酸素や炭素と違い、植物は空気から直接利用することは出来ません。

そのため、肥料として与えてあげる必要があるのです。

なかでも葉や茎の生長に関わることから葉肥と呼ばれています。

大きく生長させるために欠かせない要素ではあるものの、与えすぎてしまうと茎や葉が細く間延びしたようになり、病害虫にも弱くなってしまうので注意が必要です。

窒素は空気中に含まれる最も多い成分ですが、酸素や炭素と違い、植物は空気から直接利用することは出来ません。

そのため、肥料として与えてあげる必要があるのです。

- 根肥

カリウムは根だけでなく、植物全体を丈夫にしたり、暑さや寒さ、病害虫への抵抗力をつけるのに大きく関わっています。

不足してしまうと、植物が軟弱に育ってしまうので注意が必要です。

不足してしまうと、植物が軟弱に育ってしまうので注意が必要です。

【肥料の6要素、硫黄とカルシウムとマグネシウムの働き】

植物が丈夫に生長するために欠かせないことが分かった肥料の3要素。

「肥料の6要素」と言われる「硫黄」「カルシウム」、「マグネシウム」は、どのように植物の生長に関わっているのでしょう。

- 硫黄

ニンニクや辛子などの香り成分に含まれています。

通常は、土に十分含まれているため、肥料として補給を気にする必要はあまりありません。

- カルシウム

- 植物の細胞と細胞をしっかりと結びつける、いわば植物の体を丈夫に作るためには欠かせないのがカルシウムです。

その他にも、カルシウムはアルカリ性のため、酸性の土を中和させる働きもあります。

- マグネシウム

葉色を濃くしたり、植物内での糖分生成にも役立ちます。

【微量要素の働き】

植物の体づくりに大きく関わる肥料の6要素。

これだけあれば、植物がしっかりと育ちそうなだけに、微量要素の働きが気になりますよね。

微量要素は8つの種類があり、どれも植物の質を高める役割があります。- マンガン

葉緑素のほかに、ビタミン類の合成にも必要な成分です。

また、光合成をおこなうときに二酸化炭素を吸収するためにも必要不可欠です。

- ほう素

- 鉄

また、代謝や呼吸に係る酵素の構成成分でもあります。

必要量は極わずかですが、健全な生育には必要不可欠な重要な成分です。

- 銅

酸化還元酵素の成分として、呼吸作用に関わっています。

- 亜鉛

通常、植物の生育に必要な亜鉛は土壌中に十分に含まれているため欠乏症が出ることは少なく、補給が必要なのは特殊な地域や作物に限られるといえます。

- 塩素

植物の生長に必要であることが確認されたのは、比較的最近で、トマトの水耕栽培試験にて確認されました。

繊維化作用が良くなり、病気への抵抗性が高まります。

- モリブデン

その他にも、根粒菌(空気中の窒素を植物に供給することができる共生菌)の生育を助ける働きもあります。

- ニッケル

この酵素が働かないと、尿素が植物体内に蓄積し、葉先の壊死などの障害が起こります

ちなみに、微量要素は不足してしまうと生育不良になってしまいますが、多すぎてもほかの成分の吸収を邪魔したり、変色したりするなど発育不良を起こすことがあります。

3.肥料の成分値について

【肥料のパッケージに書いてある数字は何?】

肥料のパッケージを見ると、アルファベットと数字がそれぞれ3つずつ”N-P-K 6-6-6”のように並んでいると思います。

このN-P-Kは、N=窒素、P=りん酸、K=加里(カリウム)を表しており、それぞれが全体の重量の内何%含まれているかを表しています。

つまり、先程の”N-P-K 6-6-6”の場合は、窒素が6%、りん酸が6%、カリウムが6%含まれているという意味です。

肥料を使用する際に、この成分量を考えながら計算ができると、より植物にとってベストな土壌環境を作ることができると思います。

ぜひ、参考にしてみてくださいね!

4.肥料の適正量について

【1回でどれぐらい撒いていいの?】

肥料の適正量ですが、育てたい植物によって異なることがほとんどです。

買ってきた肥料のパッケージを見ると、使用量の目安が書かれていると思います。

この使用量の目安を守って与えるようにしてください。

肥料に含まれている成分=植物の生長に必要な成分であるため、「たくさんあげたら大きく育つ?」と考えた方も、いらっしゃるかもしれません。 ところが、この使用量を守らないと、植物が変色してしまったり、大きく育たなかったり、最悪の場合枯れてしまうこともあるのです。

【使用量はきちんと守って!】

大切な植物が、良いと思って撒いた肥料によってうまく育たなかったら悲しいですよね。

そんな事態を防ぐために、ぜひ、肥料を購入したらパッケージをよく確認して使用量を守るようにしてください。

肥料のパッケージには撒いて良い量と撒くタイミングが書かれています。

これに従えば、「大切な植物が…!」なんてこともないはずです。

(もちろん、水やりや雑草を抜く等、定期的に愛情込めて手入れをしてあげてくださいね!)

5.有機質肥料と無機質肥料の違いについて

【肥料の分類】

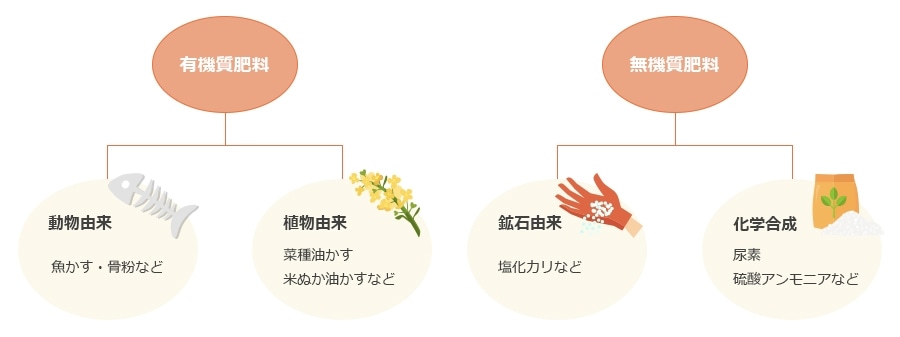

肥料は大きく分けると、「有機質肥料」と「無機質肥料」の2種類に分けられます。

有機質肥料とは、動物由来または植物由来の肥料のことを指します。

一方、無機質肥料とは、動物や植物とは関係の無い自然界に存在する鉱物や化学的に合成して作られた肥料のことを指します。

一般には、「化学肥料」と呼ばれることが多いです。

【有機化成肥料と化成肥料】

さて、これから有機質肥料と化学肥料(無機質肥料)について詳しくご紹介していく前に、

少しだけ複雑な話をさせていただきたいと思います。

先程、無機質肥料は化学肥料とも呼ばれると説明したのですが、

良く似た「化成肥料」という言葉を聞いたことはありませんか?

この二つの言葉、似ていますが全く別の意味を持っています。

「有機質肥料」と「化学肥料(無機質肥料)」は『由来する原料』の区分なのですが、

「化成肥料」は『製造方法』による区分となります。

肥料の製造方法にはいくつもありますが、その代表的なものに「配合肥料」と「化成肥料」があります。

「配合肥料」とは2種類以上の原料をただ混ぜ合わせただけの肥料のことを言います。

「化成肥料」とは、2種類以上の原料を混ぜた「配合肥料」を、

更に化学的または物理的工程を経て粒状に加工(造粒)された肥料のことを言います。

つまり、原料が「有機質肥料」でも「化学肥料」でも、球の形をした肥料やボーロ、ラムネのような形をした肥料等、

工場で手を加えて成形された肥料は全て「化成肥料」と呼ばれるのです。

となると、化成肥料には有機質肥料と化学肥料の区別がないの?と思った方、なかなか鋭いですね。

そこで、原料に有機質肥料を使用して造粒した肥料のことを区別するために、

「有機化成肥料」という言葉があります。配合肥料も「有機配合肥料」という言葉で区別しています。

ぜひ覚えておいてくださいね!

【有機質肥料の特徴・役割】

有機質肥料と化学肥料では、肥料成分が植物に吸収されるまでにかかる時間が異なります。

吸収されるまでのスピードに違いがある理由は、

肥料として使われる成分(窒素・りん酸・カリウム)が、どのような形で含まれているかが大きく関わっています。

先程、有機質肥料は「動物由来または植物由来」と説明しました。

有機質肥料に含まれる肥料成分は、植物が吸収しにくい形になっているため、

土の中の微生物に分解されて植物が吸収しやすい形に変わるのを待たなくてはなりません。

そのため、肥料の効果がゆっくりと表れ、長くじっくりと効くのです。

更に、土の中の微生物が肥料成分を分解することから、土壌改良の効果があり、

栽培のしやすいふかふかな土の構造(団粒構造)へと促してくれます。

この「効果がゆっくりと表れじっくりと効く」、「栽培のしやすい土へと促す」ことから、

有機質肥料は家庭菜園だと元肥として使われることが多いです。

一方で、有機質肥料は微生物の分解状況によって効果の現れ方が変わるため、使用量の調整が難しい肥料ともいえます。

さらに、原料そのものに特有の臭いがあり、また肥料成分の分解段階でガスが発生するため、

においがきつく感じることがあります。お住まいがマンションの方などは、臭い問題には注意してくださいね。

【化学肥料の特徴・役割】

一方、化学肥料ですが有機質肥料と異なり、植物が吸収しやすい形で肥料成分が含まれているため、

微生物による分解を待つ必要がありません。

そのため、一般的には速効性が高く持続性は低いと言えます。

また、微生物による分解が行われないため、通常は臭いやガスが発生することもありません。

しかし、化成肥料を使用し続けると、土が持つ緩衝作用(水分やpH、イオン濃度、生物などの状態を一定に保つ働き)が

弱まり、硬く締まった土になってしまいます。

更に、過剰使用による肥料やけ(根の機能が壊れ、しおれたり枯れたりすること)が起きやすくなってしまいます。

【有機質肥料を自分で購入するときは】

さて、有機質肥料と化成肥料の違いをここまで紹介してきました。

自分で肥料を買うとき、今度から肥料成分にもこだわってみようと思った方もいらっしゃるかもしれません。

ホームセンター等で肥料のパッケージを見ると、「有機由来100%」や「有機分含有」等と

書かれているものを見かけたことのある方がいらっしゃると思います。

これらの言葉が書かれている肥料は、有機入り化成に分類されます。

一方で、特に記載されていないものや「速効性」等と書かれているものは、化学肥料であることが多いです。

「せっかく自分で育てるのだから、肥料にもこだわってみたい!」という方は、

肥料を購入する際にパッケージの表記に注意して選んでみるといいかもしれません。

【元肥と追肥】

元肥(もとごえ)とは、植物を植え付ける前の土に施す肥料のことで、

肥料の三要素である「窒素・りん酸・カリウム」をバランスよく含んでいるものを使うことが多いです。

植物の発育を止めないために施す肥料のため、有機質肥料のように、

効果がゆっくりと表れて長くじっくりと効く肥料(緩効性肥料といいます)が使われることが多いです。

元肥を施す時は、地面に撒いた後よく耕して土になじませてください。種まきや植つけは施肥から1~2週間位空けましょう。

過剰に施していた場合や、よく耕していなかった場合、肥料が土になじむ前に種まきや植つけを行った場合、

植物の根に肥料が当たってしまい根を痛めて枯れさせてしまう可能性があります。

追肥(おいごえ・ついひ)とは、作物の植付け後、元肥の効果が薄れてきたころに施す肥料のことです。

元肥と異なり、生育中の作物に早急な効果が求められるため、速効性のある化学肥料や液体肥料が使われることが多いです。

追肥を与える際は、作物が吸収しやすいように根の先の方に施すと良いです。

また、作物によっては追肥の必要がないものもありますので、必ず作物ごとの育て方を確認してください。

☆コラム:”栽培のしやすい土”とは

野菜作りにとって理想的な土はどんな土ですか?と聞かれたら、皆さまはどう答えますか?

「水はけの良い土」「ふかふかの土」「ミミズが住んでいる土」等、色々な答えがあると思います。

実は、これらの答えは全てが正解で、「水はけ、保水性ともによく、通気性があってふかふかとした土」が理想と言われ、

この状態の土を”団粒構造の土”と呼んでいます。

団粒構造の土かどうかを確認するには、ご自宅で実際栽培に使用している土をご用意いただければ簡単に知ることができます。

手のひらに土を取り、軽く握って手を開いた後の土の状態を見てください。

だんご状になっても指先で軽く押すとすぐに崩れる土は良い土、

完全にだんご状になる土は粘土質で水はけと通気性が悪い土、

握ってもさらさらと崩れてしまう土は砂質で水分や肥料分を保持しにくい土と言えます。

6. 有機質肥料の種類について

動物由来または植物由来を原料とした有機質肥料。その代表的なものを紹介します。

【有機質肥料の種類】

- 油粕類

肥料の3要素をすべて含んでいますが、窒素の含有量が最も多い肥料です。

発酵が不十分な油粕は、発酵時に発生するガスで植物の根を傷める可能性がありますので、

植物に吸収されやすい発酵済みの油粕がおススメです。

土の中に深く埋めてゆっくりと分解させる元肥としてよく使われるほか、

土壌の微生物を増やし、土壌の団粒化を促す土壌改良材としても優れています。

- 魚粉類

窒素とりん酸を多く含んでいて野菜の味を良くする効果があります。

有機質肥料の中では速効性が高いため、元肥だけでなく追肥としても使われます。

土の表面に撒くと、鳥や小動物、虫が寄ってくるため、必ず土に混ぜて使用するようにしてください。

- 骨粉質類

トマトやパプリカなどの実物野菜を栽培する際に、元肥に混ぜるほか、追肥としても使います。

効果は非常にゆっくりと表れ、長持ちすることが特徴です。

購入する際は、病気にかかった家畜の骨が使用されていないことが明記されているか必ず確認するようにしてください。

- 発酵鶏糞

カルシウムやマグネシウムなども豊富に含まれていることが特徴です。

アルカリ性になりやすいため、酸性を好む植物には向いていません。

比較的価格が安く、また扱いやすいため広く普及していますが、

速効的な効果があるため撒き過ぎには注意してください。

- 草木灰

速効性肥料のため元肥・追肥どちらにも使えますが、

窒素がほとんどないため油粕と併用する等不足分を補いながら使うといいでしょう。

土に混ぜすぎるとアルカリ性に傾いてしまうため、使用量は守ってください。

- 米ぬか

肥料としてはゆっくりと効果が表れ、土とよく混ぜておくと微生物を活性化させるほか、

センチュウの被害を抑制する土壌改良資材としての効果もあります。